Les Haies (Les Hayes)

Les Haies (Les Hayes)

Vue d'ensemble

XVI siècle calcaire et ardoise

L'échauguette

XVI siècle calcaire et ardoise

Cette petite tourelle, bâtie en forme d'échauguette, est accrochée au mur d'enceinte de l'ancien manoir des Haies, tout à côté de la porte

d'entrée, en surplomb de la route. Elle paraît placée a cet endroit pour abriter un arquebusier pour surveiller l'arrivée éventuelle d'ennemis.

Pendant les guerres de religion qui ravagent tout particulièrement la contrée, les protestants se réunissent souvent dans des souterrains, creusés dans la falaise tout au long

de la Dême, mais dont il reste peu de vestiges. Des guetteurs, installés dans cette tour sont peut-être chargés de donner l'alerte aux habitants du château qui ne se sont pas encore

abrités.

La porte

XVI siècle tuffeau

Du manoir des Haies résidence de la famille de Berziau, il ne reste que cette porte sculptée qui aurait vu passer Henri IV.

Hurozius (Henry) de Berziau, converti au protestantisme, secrétaire des commandements du Roi, est en effet ami de Sully.

Alors que les guerres de religion font rage dans la contrée, son manoir est incendié et il ne conserve la vie qu'en se cachant dans

les souterrains qu'il à fait creuser dans son domaine.

Bouche à Feu

Mur nord-Est

Ouverture percée dans un mur pour permettre le tir au canon. On parle aussi de canonnière.

Exemple de bouche à feu percée dans la paroi, à l'angle de l'un des bâtiments du manoir des Haies.

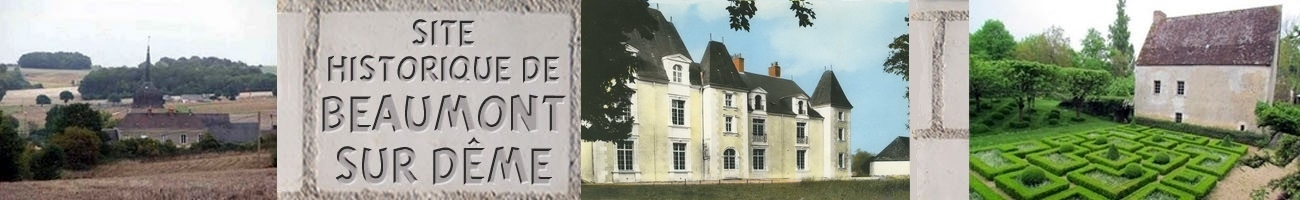

Le château de la Marcellière (La Marsillière)

Le château de la Marcellière (La Marsillière)

XVI et XVII siècle calcaire et ardoise

Inscrit MH le 19 décembre 1985.

Inscrit MH le 19 décembre 1985.

La Marcellière comprend, dans une enceinte fermée de murs, deux bâtiments en équerre, flanqués de hauts pavillons en légère saillie;

l'ensemble s'ouvre par de grandes baies où se marient les hautes fenêtres à croisées de pierre moulurées du XVIe siècle,

les fenêtres plus étroites à cintre du XVIIe siècle et les portes à larges et opulents bossages travaillés.

Deux jolis vantaux de bois sculpté du XVIe ornent la porte de la façade sud-est; une curieuse et originale galerie voûtée, à colonnes carrées,

s'ouvre vers le sud-ouest de la cour-terrasse; celle-ci est, à l'opposé, fermée par un mur percé de la porte d'entrée aboutissant à un petit pavillon

carré à haut toit d'ardoise, dont la petite porte cintrée permet de gagner rapidement, par un escalier de pierre, l'extérieur avec les fossés-jardins.

La grange, qui existe encore, est remarquable par son élévation: c'était un temple protestant.

L'histoire du château de La Marcellière est mal connue. Si son nom apparaît dès la fin du XIe siècle, ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle

qu'apparaît la grande famille de Berziau, originaire de Touraine. Dès avant 1600, Henri de Berziau, écuyer, chevalier, chancelier de la reine de Navarre,

ami intime de Sully ministre du roi Henri IV, est seigneur de La Marcellière; c'est à lui qu'est due la construction du château entre 1586 et 1589;

la tradition locale veut même que le roi l'ait autorisé à prendre des arbres dans la forêt de Bercé pour le construire.

Le château du Fresnes-Savary

Le château du Fresnes-Savary

XV et XVII siècle calcaire et ardoise

Le Fresne était "terre, fief et seigneurie" aux confins de la Touraine, du Maine et de l'Orléanais (comté du Vendômois), sur la paroisse de Beaumont-La-Chartre.

Cette seigneurie relevait de La Chartre. On en trouve la mention dans l'aveu et dénombrement de 1454 de Jean de Vendôme, seigneur de La Chartre et Lassay:

Item Guillaume Mergerie foy et hommaige a cause et par raison de son fief et feaige du Fresne et des appartenances d'iceluy par raison desquelles choses

il m'est tenu faire un cheval de service a muance de homme et de seigneur. D'après Le Paige, le Fresne détenait la seigneurie de paroisse de Rortre

(paroisse rattachée à Épeigné-sur-Dême au XIXe siècle). A noter que rien n'a été retrouvé sur Guillaume Mergerie. La généalogie des seigneurs du Fresne

n'est pas entièrement connue. On ne sait pas comment ni quand la seigneurie passe des Mergerie aux Savary. Elle passe des Savary, qui reconstruisent

le château à la charnière des XVe et XVIe siècles, aux Bonnin de la Bonninière, qui le détiennent de 1563 jusqu'au début du XVIIIe siècle. Le 14 juin 1563,

Marie de Savary, fille et unique héritière de défunt Jacques de Savary, écuyer, seigneur du Fresne, et d'Ysabeau de Fromentières, épouse Jehan Bonnin de la Bonninière (1538-1569),

écuyer, seigneur des Chastelliers, paroisse de Beaumont-la-Ronce, en Touraine.

Les seigneurs du Frene, qui résident principalement en leur maison seigneuriale des Chastelliers au XVIe siècle, sont ensuite Loys Bonnin de la Bonninière , écuyer puis chevalier,

seigneur des Chastelliers, du Fresne Savary et de Rortre, enseigne de la compagnie des gendarmes de monsieur le maréchal de Fervaques; Anne Bonnin de la Bonninière (1602-1689

décédé en sa maison du Fresne, enterré dans l'église de Rortre), écuyer puis chevalier, seigneur des Hauts et Bas Chastelliers, des châtellenies du Fresne et de Rortre:

Claude Bonnin de la Bonninière (1643-1707), chevalier, seigneur du Fresne-Savary, des Chastelliers et de la terre et chastellenie de Beaumont-la-Ronce; Joseph Bonnin de la Bonninière

(baptisé en 1675) succession des pères et mère: 7 mai 1714; mais il décède, chevalier, seigneur du Fresne Savary, de Rortre et autres lieux.... La succession des seigneurs du Fresne

reste délicate à dresser au XVIIIe siècle. La soeur de Joseph, Agathe Bonnin de la Bonninière (1680-1765) transmet par alliance le Fresne aux Juglart: elle épouse en 1715 Robert

Antoine du Juglart (1659-1728), chevalier, seigneur de Forgeais à Chenu en Anjou, du Grand Baugé et autres places, veuf... En 1825, le château du Fresne appartient au vicomte

Auguste Herry de Maupas, propriétaire à Blois, qui le détient par alliance (il a épousé en 1812 sa cousine germaine Aimée du Juglart, fille d'Antoine 1er du Juglart, fils d'Agathe

de la Bonninière et de Robert Antoine du Juglart).

Le château est fortement restauré dans le style néogothique au XIXe siècle et peut-être jusqu'au début du XXe siècle. La tour circulaire qui existe au niveau des communs

ne figurait pas sur le cadastre de 1814. Le château est établi sur un coteau dominant à distance la rive droite de la Dême, devant le ruisseau de la Rorthe (ou d'Ingrande)

et son affluent le ruisseau du Fresne (ou de la Gripette). Le domaine est clos et fermé par une grille. Au centre d'une composition orthogonale formée par des allées, le bois,

parc et les terres, l'ensemble bâti comprend le logis et deux communs (écuries) plus une tourelle circulaire, formant un U très ouvert. Côté cour, le logis présente trois travées

ordonnancées (régularisation ultérieure) dont la verticalité est prolongée par des lucarnes dans le style néogothique, et une travée qui s'intercale entre les deux premières.

La ferme de la Janverie, autrefois directement accessible par un chemin au nord du château, était une métairie du Fresne. Le moulin à eau du Frêne est implanté non loin du château,

en contrebas, sur la Dême.